[ 中央検査室 ]

紹介

(2025年8月現在)

| 血液検査 | |

|

【血液検査】 血液中には赤血球、白血球、血小板などの細胞が存在します。 全自動血液分析装置:D×H 800・801 【凝固検査】 凝固検査とは、出血した際に止血を行う機構が正常に機能しているかを調べる検査です。血液をサラサラにする抗凝固薬の効果判定や、手術前に止血機構がきちんと機能しているかを確かめるために検査します。

全自動血液凝固分析装置:CN3000

|

| 一般検査 | |

|

【一般検査】 一般検査は主に尿や便を検体として検査を行っています。尿や便は比較的患者さんの負担が少なく採取することができ、あらゆる疾患を簡易的に振るい分けるのに役立ちます。その他に胸水などの体腔液、脳脊髄液、関節液、精液なども検体の対象として検査を行っています。 全自動尿分析装置:US3100R Plus

|

| 生化学免疫検査 | |

|

【生化学検査】 血液中の特定の成分(酸素、糖、脂質、電解質、免疫グロブリンなど)を測定しています。身体に異常を認める場合は、定められた基準範囲から検査値が外れるため、疾患の有無を調べたり、状態の把握などが可能です。 検査の項目によっては性別、年齢、生活環境が原因で検査値が変動する場合があります。 生化学自動分析装置:c16000 自動浸透圧測定装置:Osmo STAT TM OM-6060 血液ガス測定装置:RAPID Point500e

【免疫血清検査】 感染症検査(B型肝炎やC型肝炎ウイルス検査など)や腫瘍マーカー・ホルモンなどの検査を行っています。 その他、血中薬物濃度の測定も行っています。測定することで薬物の血中濃度が治療の有効濃度域に入っているかどうかを調べます。 全自動免疫測定装置:アーキテクトi1000

|

| 輸血検査 | |

|

【輸血検査】 輸血とは、貧血などの病気や、けがや手術などで血液が不足した人に血液を補充する療法のことです。輸血を行う前には必ず輸血検査を行います。輸血検査とは、輸血事故や輸血副作用を防止し、安全な輸血を行うための重要な検査です。 当院では、ABO式・Rh式血液型検査、不規則抗体検査、交差適合試験などを実施しています。 また、輸血用血液製剤の発注・保管・管理や自己輸血の保管管理など行っています。 全自動輸血装置:ORTHOVISION Analyzer |

| 細菌検査 | |

|

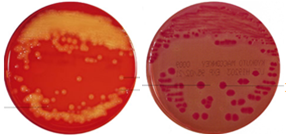

【細菌検査】 患者さんから提出された様々な検体(痰、尿、便、胸水、腹水、胆汁など)の中に、感染症を引き起こす菌やウイルスがいるかどうかを検査します。

細菌培養検査 提出された検体を寒天培地に塗る事で、検体中に存在する菌を増殖させます(写真1)。 増殖した菌は、同定感受性自動機器(写真2)を用いて菌の名前を確定し、その菌に効く抗菌薬を調べています。

(写真1 菌を増殖した寒天培地)

(写真2 同定感受性自動機器:VITEK2)

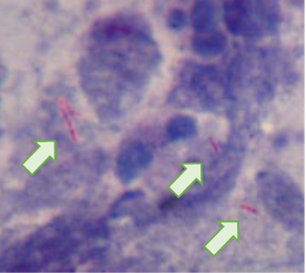

抗酸菌培養検査 結核菌や非結核性抗酸菌などの抗酸菌と呼ばれる細菌の検査をしています。 主に喀痰が検査材料となり、酸を使った染色で赤色に染まる菌がいるか顕微鏡で確認します(写真3)。

(写真3 染色後の抗酸菌顕微鏡写真)

遺伝子学的検査 遺伝子学的検査とは提出された検体中に対象の菌やウイルスが存在する場合、核酸増幅することで原因となる病原体を検出する検査です。 ごくわずかな菌やウイルスでも捉えることが可能なため特定がしやすく、検査開始から1時間前後で結果判定が可能です。 当検査室では下記写真の機械(写真4,5,6)を用いて結核菌とSARS-CoV-2(コロナウイルス)とCD毒素とマイコプラズマを対象とした遺伝子学的検査を実施しています。 (写真4 結核菌群検出装置:LoopampEXIA) (写真5 PCR検査装置:Smart Gene) (写真6 PCR検査装置:GeneXpertシステム GX-XVI)

その他の検査 キット(写真7)を用いてインフルエンザウイルス、アデノウイルス、ノロウイルスなど特定のウイルスや菌に感染しているかを調べます。これらの検査は迅速検査と言われており、検査開始後5分から20分程度で結果が出るため、速やかな診断が可能となります。 (写真7 インフルエンザウイルス検査キット) |

| 生理検査 | |

|

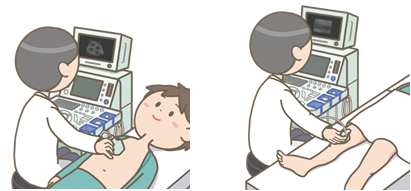

生理検査 生理機能検査について 患者さんの身体に直接測定機器をあてて測定する検査です。 主なものに、心電図検査、超音波検査、肺機能検査、脳波検査等があります。

【心電図検査】 心臓の拍動によって生じる微弱な活動電位を増幅して記録したものです。 心筋梗塞などの虚血性心疾患や不整脈がわかります。(検査時間約5分)

【ホルター心電図】 小型の携帯型心電計を装着し、日常生活の心電図を約24時間にわたって記録する検査です。短時間での心電図検査ではとらえられない不整脈の出現頻度や狭心症の有無などを調べる検査です。動悸や胸痛、失神などの症状がある方に有益な検査です。

【24時間血圧計】 小型の携帯型血圧計を装着し、血圧を約24時間にわたって記録する検査です。血圧の日内変動がわかります。

【超音波検査】 超音波を使用し各種臓器を調べる検査です。心臓、血管(頚動脈・下肢静脈)、腹部領域、甲状腺の検査を行っています。レントゲンやCTのように放射線を使用しないため被ばくの心配がありません。繰り返し安全に検査することができます。(検査時間約10〜30分間、検査部位によって異なります。)

【肺機能検査】 肺の大きさ、気管や気管支の狭窄の有無などを調べる検査です。気管支喘息や肺気腫、間質性肺炎などの肺疾患の診断や評価に役立つ検査です。また、手術前には全身麻酔が可能か、呼吸管理が安全に行えるかなどの呼吸機能を評価するために行います。(検査時間約5〜30分間)

【呼気一酸化窒素(NO)検査】 呼気NO検査は呼気中に含まれるNO(一酸化窒素)を測定することで、気管支の炎症状態を判定することができます。喘息の患者さんはたくさんの咳をするため、気管支に炎症が起こります。炎症の刺激により気道にある細胞でNO合成酵素(INOS)が誘導され、大量のNOが産生されます。そのため、喘息の患者さんでは呼気中に含まれるNOの濃度が高くなります。この検査は喘息の有無だけでなく、喘息の治療の効果判定にも有用な検査です。検査の方法はマウスピースを口にくわえ、大きく息を吸ってその後ゆっくりと10秒間息を吐き続けるだけの簡単な検査です。また、結果は数分で表示されます。 (検査時間約5分間)

【脳波検査】 脳が活動すると、脳の中には微弱な電気が流れます。その電気的な変動を頭皮につけた電極でとらえ、波形として記録し脳の働きを調べます。てんかんの診断・病型判定、けいれんや意識障害の評価、器質性脳障害の診断に用いられます。 ベッドに仰向けに寝て、頭に十数個の電極を取り付けます。安静時、開眼、閉眼、深呼吸時の脳波を調べます。またてんかんなどでは光刺激を与えて脳波を測定します。小児では睡眠中の脳波を測定することもあります。 (検査時間約1時間)

【神経伝導検査】 手や足の神経が正常に機能しているか調べる検査です。手や足の神経の上から電気で刺激をし、刺激が伝わる速さを測定したり、波形を分析したりする検査です。手足のしびれや、力が入りにくいときなどに行います。 (検査時間約10分〜1時間、検査部位によって異なります。)

【動脈硬化検査 ABI/CAVI】 ABI検査は足首と上腕の血圧の比のことで、動脈の狭窄や閉塞を評価する検査です。健常人では足首の血圧は上腕の血圧より高くなっていますが、下肢の動脈に狭窄や閉塞があると、その部分の血流が悪くなり血圧は低くなります。このことから、上腕と足首の血圧を同時に測定することで血管の狭窄の程度がわかります。 CAVI検査は大動脈を含む「心臓(Cardio)から足首(Ankle)まで」の動脈(Vascular)の硬さを反映する指標(Index)で、動脈硬化が進行するほど高い値となります。大動脈の伸展性の低下は心疾患の発症や予後を規定する因子となることが知られており、早期診断に役立ちます。検査は左右の上腕・足首に血圧カフを装着し、同時に血圧を測定する簡単な検査です。 (検査時間約10〜15分)

【SPP(皮膚還流圧測定)】 血流を調べたい場所、主に足先にセンサーと血圧計の帯(カフ)を巻きます。そのカフに空気を入れて膨らませ、その後徐々に空気を抜いて血流が戻るポイント(皮膚還流圧)を測定するものです。皮膚の表面の毛細血管の血液の流れがわかる検査です。 血管内の狭窄および閉塞が原因の重症下肢虚血の重症度評価、下肢カテーテル治療・バイパス術後の経過観察、難治性潰瘍の治療予測、四肢切断レベルの判定に用いられます。 (検査時間約20分〜1時間、検査部位によって異なります。)

【PSG】 睡眠時無呼吸症候群をはじめとする睡眠障害を診断するために行います。 この検査は、脳波、呼気運動、心電図、いびき音、体の酸素飽和度などのセンサーをとりつけ、一晩中連続して記録していき、睡眠の深さや無呼吸の程度、不整脈、いびきの出現時間をみていきます。一泊二日の入院検査になります。

【その他】 その他に、運動負荷心電図(マスター試験・トレッドミル試験)、心肺運動負荷試験(CPX)、FMD、中心血圧などを実施しています。 |

| 病理検査 | |

|

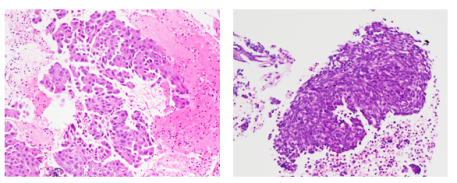

1.病理組織検査 下の写真は、組織検査で用いるHE染色をした腺癌(左)、小細胞癌(右)の組織像です。

〔検査材料〕

2.術中迅速病理検査 3.細胞診検査

〔検査材料〕

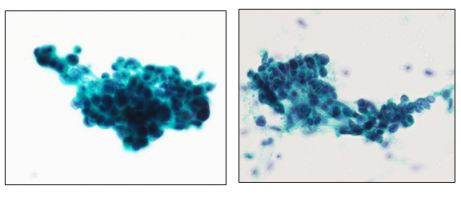

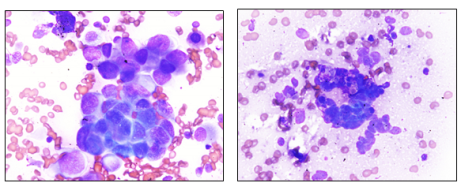

4.迅速細胞診検査 下の写真は迅速細胞診検査で用いるDiff-Quick染色をした腺癌(左)、小細胞癌(右)の細胞像です。

〔検査材料〕

5.病理解剖 |